Como en los festivales: visita a un hospital en Barcelona

Escritura y dolor son dos viejos compañeros, tan inseparables que incluso van juntos de viaje. Compartimos este relato de Sabina Orozco sobre las traiciones del cuerpo en los momentos más inesperados.

Sabina Orozco

Para mamá y sus amigas, Isabel y Rosa

El 31 de agosto terminé en el hospital público de España. Llevaba dos semanas en una residencia de escritura, en un museo del Parque de Collserola. A las afueras de la ciudad, la altura cambia. Intuí que ese factor se relacionaba con mis malestares. Viajé sin seguro médico y, en lugar de eso, había comprado un vuelo a Lisboa confiando en la mediana salud que alguien de menos de treinta años puede tener. No me arrepiento de la parada en Portugal: conocí la tumba de Pessoa, los fados. Tampoco es que recomiende andar por la vida como personaje de Bukowski. El punto es que una mañana salí a correr al parque y tuve que quitarme los audífonos. Tenía el oído izquierdo inflamado. Mis hábitos son los de un humano cualquiera, no el de una persona fit. Me gusta hacer ejercicio, pero también el vino, aunque ahora mismo no beba por razones que quizá cuente después.

El dolor aumentó en pocas horas, hasta causarme la sensación de hallarme dentro de una alberca. Mi amiga más vieja (no por edad, sino por habernos conocido en el kínder) me respondió por WhatsApp con todo y diferencia horaria cuando le conté que comenzaba a preocuparme: “Ve al médico antes de que te reviente el tímpano ¿Qué tanto te duele?”. Soy pésima para las escalas. Creo que a lo largo de la vida se reformulan, algo que se percibió como dolor de intensidad diez en algún momento puede volverse un cinco al compararse con otro suceso: encontrarse en labor de parto o sufrido apendicitis, por ejemplo. Son suposiciones, hasta la fecha no he ido al quirófano. Me refiero a que la forma en que se perciben las anomalías físicas es diferente entre individuos, por eso me aterra la precisión con la que a veces los doctores piden que las describas.

Por fortuna no me hallaba sola en la ciudad, un par de amigas de mi madre que viven en Barcelona se mantenían en contacto conmigo. Isabel, una de ellas, se ofreció a acompañarme a una clínica pública. Si iba a un consultorio privado, mis oídos volverían a estropearse al oír el precio en euros por las atenciones. Varios conocidos me recomendaron lo mismo, ir a uno de esos centros sin importar mi calidad de extranjera. Agradecí a Isabel, dije que iría sola, me sentía ridícula en esa situación. Mencionó un hospital y que me preparara para esperar largo rato. Antes de ir al tren, guardé la novela de Carmen Laforet que había estado releyendo.

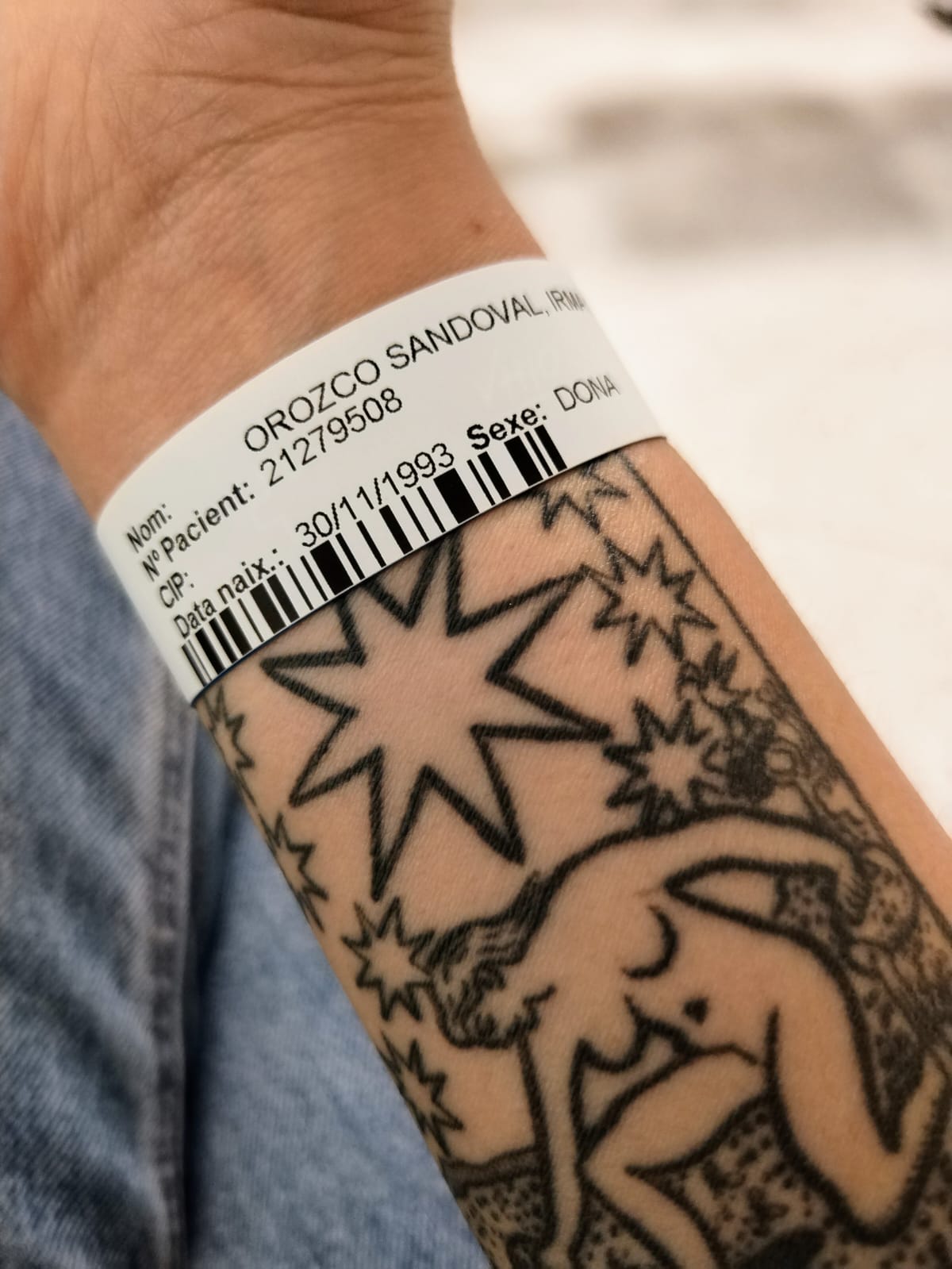

Llegué a mediodía al Hospital Vall d’Hebron, un sitio lleno de letreros azul marino. En la ventanilla de urgencias, referí mi situación al joven recepcionista. Tomó mi pasaporte, indagó por el seguro médico. “No tengo”, respondí. “Pero si es de México, qué raro. Siempre viajan con seguro”. Pues preséntemelos, pensé, gritándole algo muy mexicano para mis adentros. El joven extendió una tirita de plástico: “Hay que ponérsela”. Mis reacciones eran torpes por los nervios, el oído me punzaba. Tomé la tirita e intenté pegarla a mi muñeca. “Es como la de los festivales. ¡Fácil!”, gritó el de la ventanilla. Otro chico en uniforme que recién llegaba a entregar un paquete se apiadó de mí: “¿Puedo?”.

Alrededor de la muñeca, en la pulsera, estaba impreso mi nombre, año de nacimiento y número de paciente. En el campo relativo al sexo habían puesto “doña”. Me hizo gracia. Imaginé a alguien describiendo la escena: “Entonces, Doña Sabina se puso a leer el libro que llevaba en la bolsa, distrayéndose, de cuando en cuando, con las conversaciones de la sala de espera”. Unas mujeres mayores platicaban del clima mientras se abanicaban con elegancia, me recordaron a una tía abuela del Istmo de Tehuantepec que usaba abanicos de madera con flores de colores.

Llevaba la pulsera en la misma mano de un tatuaje que me hice a los 28. Es una carta de tarot, La Estrella: la imagen de una mujer desnuda que saca agua de la acequia, durante la noche. Cuando me tatúe pedí que no le pintaran los pezones; según yo, llamaban demasiado la atención. Seguí releyendo la novela de Laforet. Me salté la parte en que la protagonista, presa de la fiebre, cae en cama y, todo a su alrededor se vuelve alucinante. Me pregunté qué era lo que me daba tanto miedo de estar enferma. Claramente el dolor es desagradable, pero hay algo más en el hecho de no “funcionar como una debería” que me incomodaba.

La pulsera con mi nombre era de colores blanco y azul, igual a los letreros del hospital. Recordé lo que había mencionado el chico de la ventanilla. Al inicio de mis veinte, recién mudada a Ciudad de México, iba con mayor frecuencia a conciertos en los que usaba una pulsera recargable para comprar cerveza. En esas ocasiones, mis excesos constituían una fuente de diversión que no me cuestionaba. A esa edad quién se lo pregunta, por favor. Los espectaculares de seguros ni siquiera me hacían voltear. En los últimos meses lo he hecho por paranoia. Los anuncios de Instagram me muestran un montón de empresas que, en caso de contratarlas, me protegerán de peligros “inminentes”, “cotidianos”. Ángeles de la guarda por unos miles de pesos.

Después de cien páginas de Laforet, pasé a la consulta más breve de mi vida. El médico me echó un vistazo con el otoscopio y firmó una receta en menos de cinco minutos. Recogí mi pasaporte en la ventanilla, el joven indicó que enviarían la factura a mi correo.

De vuelta a la residencia, tras haber parado en la farmacia por antibiótico, permanecí un momento en la terraza. Al atardecer, la vista de ese lugar abarcaba la reserva llena de árboles, algunas casas y el monte Tibidabo donde se levanta uno de los parques de diversiones más antiguos del mundo. Días adelante, lo visitaría al lado de Sharlene, otra escritora residente. No nos subiríamos a los juegos, pero beberíamos cava servido en copas de plástico, entre niños, olor a bloqueador solar y sonidos de feria.

Esa tarde en la terraza, agradecí que el oído no me hubiera explotado. Isabel escribió para saber cómo seguía. “No somos infalibles”, dijo, cuando respondí que a veces me daba la impresión de que el cuerpo me jugaba malas bromas. Pensé en la molesta fragilidad de los órganos. En la hipocondría de pensarlo sin parar. En la industria de la salud y los espacios donde se acuestan los enfermos. El edificio de la residencia albergó a Jacinto Verdaguer, poeta catalán, durante sus últimos días en 1902. Su cama forma parte del museo de sitio, arriba de ella hay un pequeño letrero que dice “no tocar”.

Me dan ganas de pegarme ese mismo letrero en la frente, cuando intento buscar solución a problemas de la vida cotidiana que, conforme los repaso se ensanchan convirtiéndose en migraña. En Carne viva, el primer libro de Vera Giaconi, encuentro líneas que subrayé hace años, en ellas la protagonista confiesa a su novio que está cansada de vivir “acá adentro”, refiriéndose a su cabeza. La mente y sus trastornos me apasionan en la literatura. La primera noche que pasé en España hablé de ese asunto, fuera de la ficción. Isabel y Rosa, amigas de mi madre que viven en Barcelona, estudiaron un máster en terapia familiar en Sant Pau. Rosa me invitó a cenar a la Barceloneta, mientras nos servíamos clericot y paella habló de su trabajo relacionado con encontrar el mejor sitio para menores que han crecido en ambientes violentos. Le comenté que, por casualidad, en la mañana había pasado por la escuela donde estudió. Con su voz de comandante, relató cómo fue llegar a España, la responsabilidad de trabajar con las emociones y la mente de las personas.

Escuchando a Rosa, di un breve salto a mi adolescencia, igual al tráiler de una película: yo, a los trece años, arrastrada por mis padres a consultorios de especialistas porque me negaba a comer. Estudios, básculas, terapeutas. La familia que se preguntaba cómo mis pensamientos y obstinación habían modificado de manera brutal mis extremidades, puntiagudas como las de un espantapájaros. Sobre la piel me había crecido vello claro y delgadito que podía cepillar con los dedos. Al volver de esas proyecciones personales de imágenes, tuve ganas de esconderme de mí misma o ese mismo sentimiento que me empujó a censurar el cuerpo del tatuaje que llevo en la muñeca.

La noche era calurosa, el vestido se me pegaba a la piel por el sudor. “¿Quieres ir a caminar?”, propuso Rosa. Andando en la playa, contó anécdotas de mi madre en la universidad e hizo recomendaciones de lugares que valía la pena visitar durante mi estancia. Había gente en traje de baño que, clavándose en el agua, sin miedo, se confundía con la oscuridad.

Mis últimos días en Barcelona, los pasé en casa de Isabel. Para ese entonces, había llegado un correo de parte del hospital a mi bandeja de entrada. Adjunta venía la factura a pagar, equivalente a un vuelo a Berlín o a la renta de mi departamento en México. Maldije haberme enfermado en esas fechas, visualicé la salud igual a uno de los juegos del Tibidabo, que sube y baja. Aunque había terminado el tratamiento, el oído volvió a dolerme. Isabel me mandó con su homeópata. En otra ocasión ni siquiera lo habría considerado, pero en ese momento me hallaba al borde de la desesperación. En la planta alta de un edificio del barrio de Gràcia, aquel hombre me atendió en un ambiente que remitía a las cintas de Wes Anderson. Su amabilidad era más que reconfortante, me empujaba a sentir que ya estaba curada. Por sugestión o eficacia, ese mismo día mejoré tomando chochos.

¿De qué sirve escribir sobre la enfermedad o los accidentes si los textos no funcionan como analgésicos ni pagan a los especialistas? Busco libros que hablan al respecto. He subrayado versos o párrafos que me parecen significativos, como en el libro de Giaconi. “Bebo en exceso porque bebo con la boca de mi padre”, dice María Moreno de su propio alcoholismo. “Prohibidos los arrebatos carnales porque incluso en un beso apasionado podían romperse las venas”, narra Lina Meruane de un personaje que sufre un derrame en el ojo. “Apenas se requiere de una gota para desatar su escándalo, su grito de apremio”, escribe Orlando Mondragón, a propósito de la sangre en medio de la blancura de los hospitales. A la fecha, no he logrado responder qué función práctica cumple la escritura que hila pastillas, malestares, clínicas, virus, jeringas… asuntos encantadores. De cualquier manera, continúa mi indagación.

En septiembre del año pasado, de vuelta a México, busqué una cajita de puros que me regaló mi padre. Ahí pongo objetos importantes para recordar: cartas, fotos, postales. Junto a las de los conciertos, guardo la pulsera de Vall d’Hebron.

GALERÍA

Sabina Orozco (1993).

Fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas (2017-2019). Autora de La lengua de los osos polares (Osa menor, 2021) y Cosas que no contaré a mis padres (Malabar, 2023). Fue becaria del FONCA en el área de poesía (2022-2023). En 2023 formó parte del programa de residencias literarias en Vil•la Joana organizado por la UNESCO y el Ayuntamiento de Barcelona. Su primera novela está por publicarse.