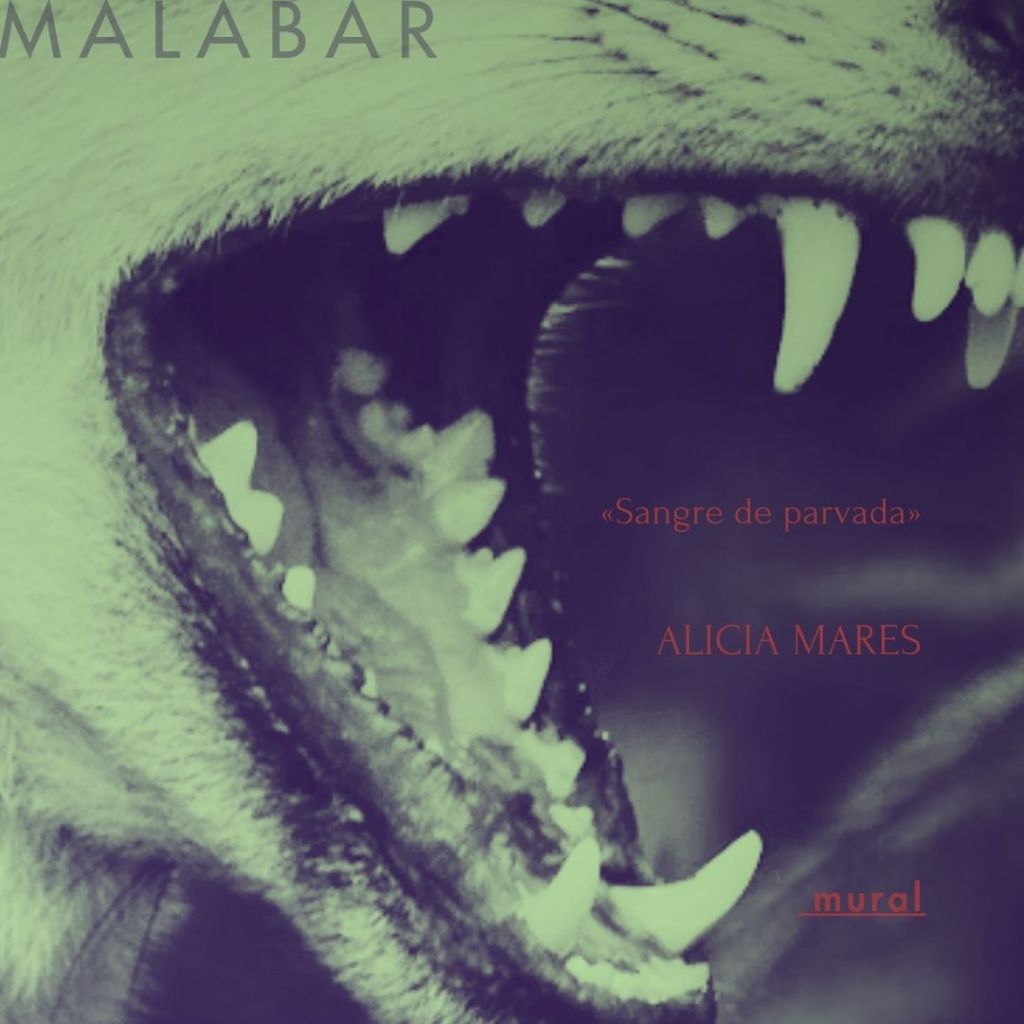

Sangre de parvada

El presente cuento abre la colección Cocodrilario, publicado en 2022 por la editorial española Horror Vacui. ¡Disfrútenlo!

Alicia Mares

Les decían brujas, pero eran ellos los que habían usado conjuros para disecar sus cadáveres y colgarlos de perchas, en la oscuridad titilante de un cuarto sin ventanas. Les decían brujas, pero eran ellos los que usaban la chispa y la escopeta para matar, en vez de usar pico y garras como ellas, que además cazaban por necesidad. Por eso las adoraba y había cubierto mi cama con peluches a su semejanza, puesto calcetines cuyo estampado emulaba sus plumas; por eso papá me había dicho que guardara silencio frente al abuelo. Sobre todo cuando se ponía la escopeta al hombro.

Shhh, me dice papá, mientras me calza las botas y me ata el pelo en una coleta a la que luego corona con un moño color verde menta. Shhh. Afuera, avanza la oscuridad.

Mi hermano y primos ya están listos, enfundados en chalecos y abriguitos naranjas con tiras reflectantes; así que suben de un salto a la cajuela de la pick up en cuanto me ven andar. Atrás, el tintineo musical de las cazuelas y la tibieza de espiral que sube desde la sartén con cebolla, las velas goteando lento y las voces de las mujeres de mi familia, que discuten sentadas en la mesa de la cocina. Una de ellas está tardando demasiado en parir a la que será la primera de mis primas.

Adelante el abuelo, de bigote cano, mis tres tíos y mis tres primos, cuyos ojos chispean ambarinos por los reflejos de las velas que dejamos atrás. El olor a tierra antes de la lluvia, la cual se ve venir desde muy lejos en las colinas cubiertas por cebada. El aliento me huele a café con leche. Y, por supuesto, está mi hermano, con las rodillas bien apretadas. Mi hermano, que una vez me ayudó a liberar un chapulín que nuestro primo había atrapado en un frasco.

La camioneta arranca entre fumarolas grises y se interna sin más preámbulos en el monte, donde sé que las lechuzas ya dejaron de ulular.

***

Un tiro certero, entre los ojos. Si no, al abdomen, aunque será un desastre para cocinar.

Nunca uses perdigones muy grandes, hijo. Hasta el pelaje podría servir para unas pantuflas. Recuerda: de nada sirve un conejo perforado por cien pedazos de metralla.

Sí, carnal, y a nadie le gusta tener que estar escupiendo los pedazos en la servilleta cuando solamente quiere comerse su conejo asado en paz. El metal y la sangre saben igual. Tu lengua no estará de acuerdo.

Agachado, cabizbajo. Tu visión periférica es la primera ahora, ¿está bien? Ellas saben cuándo las miras.

Si se te acerca una, Joaquín, haces el símbolo de la cruz con tus dedos. Así. ¿Okey?

¡No! Apunta siempre al suelo. Siempre al suelo. Así mataron a tu bisabuelo, qué no entiendes, pinche chamaco. Lo mató un chamaco justo como tú, que se puso el rifle al hombro sin fijarse en el seguro. Imagínate sobrevivir a la revolución y cambiarte el apellido, para terminar petateándote así.

Mi hermano Abel y yo tenemos los ojos cosidos a la nuca de papá. Él no camina a nuestro lado ni explica cómo agarrar el arma, ni siquiera mira hacia los nubarrones, temiendo ver la luz de un nuevo cometa. No, él tiene la nuca perlada de sudor y da zancadas como si lo persiguieran las nubes que arriba se arrastran, se arrastran como víboras coralillo.

Al ver su espalda pienso que quiere dejarnos atrás, echar a correr. Perderse en el horizonte donde se difumina Tlaxcala.

Seguimos caminando, hemos de volver antes de la hora de las brujas. A pesar de lo que dicen los cuentos, no es la medianoche, sino las once.

Y es que entonces no sabíamos que a esa hora las brujas cambiaformas se ponían a hacer sus encantamientos y salían a planear sobre los campos arados donde alguien espolvoreó nopales y magueyes; páramos donde se ocultaban antiguas ciudades acolhuas, sepultadas por gajos de cerro y torres de telecomunicaciones. ¿Qué verán desde arriba con sus ojos luminosos todavía?

Por eso tengo los puños cerrados, porque temo que la lechuza me arranque los dedos hechos cruz de un picotazo.

Papá camina, camina, hasta que desaparece entre la arboleda de capulines y ocotes. Se interna hacia el campo de caza de su infancia como si quisiera que le perdiéramos el rastro. Mi hermano me tiene agarrada de la mano.

***

Sobre las repisas y libreros, sobre el escritorio y diez relojes de cucú que daban la hora a destiempo, colgando de clavos que aseguran los tablones de la ventana tapiada, sobre las mesas de café oxidadas, entre cajas llenas de papeles, incluso tapando los títulos enmarcados de licenciatura de los hijos, los animales forman un sendero que lleva desde la puerta de caoba hasta el escritorio cubierto de polvo. Todos relucen debido a una capa de cera sintética, están clavados sobre bases de madera veteada, y tienen fauces y alas abiertas.

Bueno, quizá no todos. Pero para una niña que descubrió de golpe lo que era la taxidermia en una noche otoñal cualquiera, cuando vagaba insomne por la hacienda en busca de la cocina y giró la manija de la puerta equivocada —para esa misma niña que fui hace tantos años—, cada animal disecado parecía estar congelado en un grito de auxilio que no alcanzó los oídos de nadie.

Patas de conejo, cabezas de coyote. Bigotes de gato de pradera. Gritos de tlacuache y una familia entera de cacomixtles. Un par de ratas. Víboras, halcones, zorrillos, codornices y liebres. Un águila. Incluso dos perros del vecino, que habían desaparecido misteriosamente hacía años. Y lechuzas, lechuzas, lechuzas.

Son más pequeñas que los búhos. Tienen la cara chata, como una manzana partida por la mitad. Las semillas son los ojos, y el piquito el corazón. Las lechuzas te miran con toda la potencia que después emplearán para picotearte, desplegarán las alas como nube a campo abierto. Las nubes a campo abierto se tragarán tu sombra.

No sé dónde leí esto. Pero lo iba recitando con aliento pesado mientras esquivábamos las grandes sombras de los magueyes y, al ritmo que marcaba el abuelo, avanzábamos hacia la siguiente fila de árboles mecidos por la brisa de octubre. Papá se internaba. A dónde, preguntaba mi hermano, jalando mi manga. Yo solamente le decía: adentro.

***

No sabía que las balas tenían peso hasta que mi tío nos chita e indica que recarguemos. Abel y yo nos miramos, metemos las manos a los bolsillos con parsimonia, las sacamos apretadas y vacías. Hasta nos echamos un bostezo. Esto apenas encubre el pánico. Alrededor, la fricción de las manos contra la ropa reflejante de mis tíos y primos crea chispas semejantes a las de la luz de una bengala.

Joaquín y mis tíos colocan una rodilla contra el suelo. Oigo crujir sus cervicales cuando se tienden pecho tierra sobre una hierba que huele a madreselva y manzanilla. Por más tentador que sea, solamente puedo pensar en ciempiés subiéndome por las piernas, así que empujo a mi hermano para que nos quedemos en cuclillas.

Nana.

Ya sé. Esto no tiene balas.

¡No nos las dio!

¡Apunta de todos modos, ya, ya!

Smith & Wesson, Huntington, Winchester. Calibre .14, .16 y .20. Cada quien trae un arma diferente y se precia de saber armarlas y desarmarlas con los ojos cerrados, compitiendo contra el cronómetro. ¿Sabrán las balas diferente cuando las escupes, tras recogerlas con cuchara del plato? Lamo la cara interna de mi mejilla. ¿Si lamiera el metal del cañón saborearía algo más que sangre de parvada?

Para mí es imposible diferenciar las armas, pero todos los hombres a mi lado cargan y hacen movimientos mecánicos, precisos, antes de sujetar bien el mango de madera de la escopeta y entrecerrar los ojos para apuntar.

Shhh, indica mi abuelo, con su dedo calloso sobre el bigote cano. Escupe antes de alzarse el sombrero y dirigir el cañón de la escopeta hacia las ramas del capulín más cercano. Todos seguimos la dirección de su mirada. Las hojas largas y opacas del árbol apenas ocultan el secreto de su pequeño fruto, redondo como una cereza negra. Mi hermano cierra el ojo izquierdo y apunta a la misma dirección, pero yo no puedo dejar de pensar en manzanas, manzanas. El cañón de mi escopeta no se queda quieto.

¿Papá?

Brujas sonrientes. Aves de presa.

Tres rostros de manzana blanca que también nos miran de vuelta.

¡Bam! ¡Bam! ¡Bam!

Tres escopetazos sonoros reverberan por todo el campo antes de alcanzarnos, y suenan tan cerca que por un momento especulo sobre cómo quedará mi plumaje tras el impacto. Cómo me recuperaré de esto. Varias parvadas echan a volar, espantadas.

Mi abuelo se echa a gritar, mi hermano a llorar. A Joaquín se le cae la escopeta al suelo y mi tío grita algo de maricas, de encantamientos, de una luna que no estaba llena.

¿Papá?

¡El imbécil de Valentín disparó a lo pendejo! ¡Se chingó al capulín y hasta al árbol de ocote de al lado! ¡Vayan a ver si pudo matar algo!

¡Papá! Es mi hermano, intenta tomar mi mano, jalarme hacia él, pero yo solamente pienso en caras de manzana partida y en el embrujo de unos ojos hechiceros que prometen un picotazo, en papá haciendo la señal de la cruz con dos dedos. Puños, puños, puños.

¡Creo que se metió un balazo, córranle, córranle!

Mi hermano corre hacia la arboleda de capulines siguiéndole el paso a mis primos, a pesar de ser menor y medio cojo. Víbora coralillo sobre la espina dorsal.

No me muevo. Mi abuelo, todavía a un par de metros, está pisoteando nidos de hormiga bajo el cobijo de la noche, diciendo algo sobre maricas y embrujos. Pero entonces giro la cabeza como pirinola —crac, algo chasquea sonoro en mi cuello— y así es como me topo con una sombra a mis espaldas.

Sobre una piedra cercana, tres lechuzas abren el pico para ulular en mi dirección.

Las lechuzas no ululan, mi amor. Las verdaderas gritan, porque saben a qué venimos.

La taxidermia es un grito congelado.

¡Papá!, me echo a gritar, úvula manchada por el aire otoñal, y no sé por qué estoy tan segura de que se metió un balazo adrede, de que esas tres lechuzas han venido a decírmelo, de que quiero gritar. Ahora entiendo que él también escupió con asco pedazos de conejo ametrallado sobre el mantel, pero sé que guardar silencio frente al abuelo no significa ser inocente.

Ante esos ojos brillantes y ambarinos, vengativos, todos los cazadores son iguales.

Corro a empellones. La cebada me quema las piernas cubiertas de vello mientras la aplasto a la carrera. ¡Papá! La luna no está llena, no está llena. Corro con las manos extendidas, porque después de todo, es campo abierto y la noche está cerrada. ¡Papá, papá! Sigo gritando. Sé que corro hacia el lugar incorrecto y sé que realmente no lo estoy buscando. Un par de ramas filosas arañan mis puños.

¡Detengan a la chamaca, que si está con sangre me va a secar el cultivo! Vocifera mi abuelo, en algún lugar a mis espaldas. Zancadas, zancadas. La tierra retumba bajo su peso, los seguros de las armas chasquean con la potencia de un trueno. Los cazadores me persiguen y yo, ciega, nombro las marcas: Smith & Wesson, Huntington, Winchester. A qué sabrá la carne aderezada con balas.

Tres lechuzas agazapadas, a la espera.

¡Nana! Alcanzo a oír, antes de tropezarme y caer de bruces.

***

Una vez mi hermano y yo liberamos un chapulín que Joaquín había atrapado en un frasco. Era un niño que había nacido cazador, que aplastaba mariposas monarca en la reserva de Michoacán, y que, en vez de soplar a las diminutas hebras de los dientes de león, prefería comerse la flor entera. Lógicamente, cuando creció se volvió médico.

La primera vez que lo vi matar algo fue cuando pisó unos huevos. El viento había volado un nido de tórtola de un árbol y los tres lo vimos descender con cierta zozobra. Aquellos huevos diminutos explotaron con la sonoridad de un hueso al partirse cuando Joaquín los pisó con su bota.

Aquella tarde, cuando recién nos habíamos graduado de quinto de primaria y todavía no me llegaba la sangre, Joaquín se molestó cuando liberamos al chapulín.

Inmediatamente nos dio la espalda y se lanzó a unos matorrales cercanos, determinado a hallar otro, y entonces vi la víbora. Bífida, rastreaba el olor de mi primo.

Mi hermano, por primera vez en su vida, me soltó la mano y alzó su bota, pero no para aplastarla. Tomó vuelo, lanzó a la víbora lejos, que voló trazando eses en el aire, y yo me eché a gritar.

La inercia de aquel impulso súbito arrojó a mi hermano hacia atrás. Pisadas sobre heno, hojas secas en plena temporada de tornados en miniatura. Estiré las manos en vano; saqué la lengua intentando respirar, pero me topé con la polvareda y una garganta llena de tos.

Sin balance, Abel cayó de espaldas y luego rodó cuesta abajo, hacia el barranco, hacia las profundidades del monte. Como siempre, corrí en dirección opuesta con la piel chinita, manos extendidas, trazando una trayectoria que también me llevó al despeñadero.

Cuando pude ponerme en pie, descubrí que me faltaba un zapato y que mi trenza estaba deshecha. Un ciempiés caminaba sobre mi cabeza. Lo aparté a manotazos, todavía aturdida por la adrenalina. Me tomó un par de minutos de llanto poder descubrirme la cara.

Los grillos estridulaban ansiando que la noche se desplomase. En algún lugar arriba de mí, donde la barranca se volvía sendero que llevaba de vuelta a la hacienda del abuelo, oía la voz de Joaquín tornarse en un llanto fingido, interrumpida por las intervenciones de mi tío, que sonaban como un disparo.

Caminé hacia el origen de las voces. A mi lado, los muros de aquel barranco terroso se hacían más altos a cada paso. Un tejocote de raíces expuestas luchaba por mantenerse erguido; varios matorrales y pasto seco crujían bajo mis pies. El zumbar perpetuo de bichos perdidos en la hojarasca a veces se interrumpía por el sonido de guijarros que caían desde lo alto del barranco, y no escuchar aleteo o siseo de serpiente alguno solo hizo que los buscara con más ahínco.

Nada. Solo viento y polvareda.

Me convencí de que, al fondo, acabando el camino del barranco, hallaría el sendero de vuelta. Lo que hallé fue una noche que caía y caía con la pesadez de la melaza, hasta que se asentó sobre mis hombros como un yunque. Volví a caminar con las manos extendidas, porque ya no veía nada. La luna apenas teñía de plata mis uñas carcomidas.

Incluso cuando pisaba de puntillas, la gravilla explotaba bajo mis pies. Caminé. Caminé hasta que la gravilla se volvió hierba, hasta que esta se cubrió de rocío que me lamió las calcetas y tobillos. Caminé, todavía oyendo las voces de Joaquín y su papá dar vueltas alrededor de mi cabeza, como si se hubieran vuelto pájaros de mal agüero. Una vez vi buitres y lechuzas descender en picada hacia un par de dedos hechos cruz.

Cuando la luz lunar pudo volver a tocarme los dedos, los descubrió hendidos en hebras densas como la niebla. Un leve cosquilleo acariciaba las palmas de mis manos. Aparté los brazos en un jadeo. Enfrente de mí se alzaba una muralla de humo, aunque luego descubrí que eran telarañas entretejidas gruesas, largas. Tan anchas como mi brazo bronceado.

Caminé hasta que mi espalda palpó la solidez de un callejón sin salida. En la barranca rebotaban todos los ecos, incluso el de decenas de patas, largas y oscuras, que se hendían en la hierba.

¿Papá?, pregunté, con un hilillo de voz, pero él estaba de vuelta en la hacienda, dándole la espalda al cuarto de la taxidermia, y aun así yo rezaba esas dos sílabas.

¿Papá?, repetí, mientras veía un largo haz de oscuridad cortar, a través de las hebras luminosas, telarañas a contraluz. Palpé la tierra detrás de mí con manos desnudas solo para encontrarme con la picazón de las hormigas. Chillé.

He soñado con aquellos ojos desde entonces. Los colmillos y el chasquido que estos producían al juntarse. Los haces de oscuridad que son puñales sobre la hierba, el ulular de las lechuzas en la lejanía, aguardando. Esperaban la cruz o cualquier otro embrujo. Una sonrisa entre telarañas.

Entonces, sentí un leve cosquilleo rozar mi mejilla. Fue suave: cerré los ojos por instinto, para concentrarme en aquella sensación. Una caricia descendía con pereza y supe extender la mano, mostrar la palma. Luego cerré el puño para atrapar aquel presagio.

Incluso en la oscuridad, supe que mis yemas recorrían el dulce vórtice de una pluma.

Fue entonces cuando abrí la boca, aspiré la polvareda donde viajaban los conjuros. Shhh. Respira. Adiviné que un humo denso, con olor a incendio, se me sentaba a horcajadas en el pelo.

Extendí los brazos, sintiendo que de mis axilas nacía una calidez de brisa que me llevaría hacia arriba. Arriba.

¡¿Nana?! Oía la voz desesperada de mi hermano debajo de mí. Sobre la barranca planeaban quietas las lechuzas, como ascuas bajo la luz del cometa.

***

Despierto con polvo en la lengua, e inmediatamente siento la calidez de otra presencia detrás. Giro la cabeza en su busca, la giro con la brusquedad de una lechuza que tuerce el cuello por completo para cubrirse las espaldas. En el pueblo de papá, cuando no les dicen brujas, les dicen cabezas de pirinola.

Reconozco una pequeña mano, que me aprieta el hombro antes de darme la vuelta.

Abel. Le muestro la palma y me preparo para el obsequio. El conjuro.

Saboreo polvo en la lengua, sangre en las mejillas. Estoy convencida de que un ciempiés me camina por la cara, de que tendrán que cortarme de nuevo el pelo anudado, pero no puedo evitar sonreír en cuanto veo chispear los ojos ambarinos y cómplices de Abel.

Extiende su mano, abre mi puño. Dedos. El cosquilleo.

Ven. Vamos a ver.

Abel me levantó, a pesar de ser dos años menor. Algo en mí presentía que crecería hasta superarme, que me sacaría dos cabezas, y hoy que he crecido compruebo que tenía razón.

Entonces, mis tíos me alejan a empellones del agave y de la cebada —mascullando algo de los maricas, la magia de bruja y la mala fortuna— y me encaminan hacia la arboleda de capulines que yace en silencio. Solamente distingo el graznar de patos en migración hacia el noroeste.

De repente, olfateo el puro de mi abuelo, aunque es un aroma tenue. Debe de estar lejos.

Órale, tienen que ver, nos empuja el tío bruscamente, pero mi hermano alza la mirada y declara: No. Papá nunca nos persigue de todos modos.

Abel aferra mi mano. Guardo la pluma que me regaló —vaticinio del próximo vuelo— en la otra. Los ojos luminosos de dos lechuzas solitarias nos ven pasar bajo el entramado de su árbol, mientras avanzamos a nuestro paso hacia la metralla.

Alicia Mares (Ciudad de México, 1996) creció en la sombra de un duraznero que ya se marchitó. Cursó el Máster en Creación Literaria de la Universidad Pompeu Fabra y es comunicóloga de profesión. Ha publicado en los diarios El Heraldo de México y El Universal, y es columnista tanto para revista Palabrerías como Penumbria; textos mensuales que le lee a sus seis gatos. Fue parte de la residencia de escritores Under the Volcano en Tepoztlán durante el 2022, año en el que publicó su primera novela, Cautivo de Sombras. También participó en la antología Mujeres perversas (Trajín Ediciones, 2022). Su libro más reciente es la colección de cuentos Cocodrilario (Horror Vacui, 2022).